About Us

当センターについて

- HOME

- 当センターについて

新規就農者の支援、耕作放棄地の復元、出荷組合のサポート、加工品の普及などを行っています。

それぞれの成果や実績、事例をご紹介します。

それぞれの成果や実績、事例をご紹介します。

開設の経緯

農業従事者の高齢化や後継者不足、遊休農地の発生など、農業を取り巻く課題への対応のため、厚木市・厚木市農業委員会・JAあつぎにより、効率的・効果的な農業支援体制について検討を重ねました。

その結果を踏まえ、三者により「厚木市都市農業支援センター」を開設し、都市農業の維持・発展へ向けた支援体制が整備されました。

センターの概要

| 目 的 | 農業が抱える課題の解消を目指し、都市農業の維持・発展を図るため、農業者や市民の皆さまからの相談・要望などに迅速に対応するとともに、営農継続へ向けた取り組みを効率的、効果的に展開します。 |

|---|---|

| 組織形態 | 厚木市、厚木市農業委員会、JAあつぎの三者で協定書を締結し、必要な職員をセンターに配置して三者の専門性を生かすとともに、効率的に連携しながらセンター業務を行います。 |

| 設置場所 | 厚木市農業協同組合 本所2階(指導販売部内) |

| 人員体制 | 5人(市農業政策課 1人、農業委員会 1人、JA 3人) |

厚木市都市農業支援センターの成果

都市農業支援センターは平成26年に開設されました。以来、センターを通じて新規就農した人数は68人を超え、新規就農者が耕作する田畑の面積も、10ha以上になるなど成果があらわれています。この農地のほとんどが耕作放棄地や遊休地であったことから、農地や地域の再生にもつながっており、地元の農家からも“いいね、がんばってるね”と声を掛けてもらえるようになってきました。

農業が抱える課題の解消を目指し、都市農業の維持・発展を図るため、今後も農業者や市民の皆さまからの相談・要望等に迅速に対応するとともに、営農継続へ向けた取組を効率的、効果的に展開していきます。

新規就農者と耕作放棄地の再生

新規就農者

当センターでは新規で農業を始めたい方の相談を受けており、就農前後の支援を行っています。

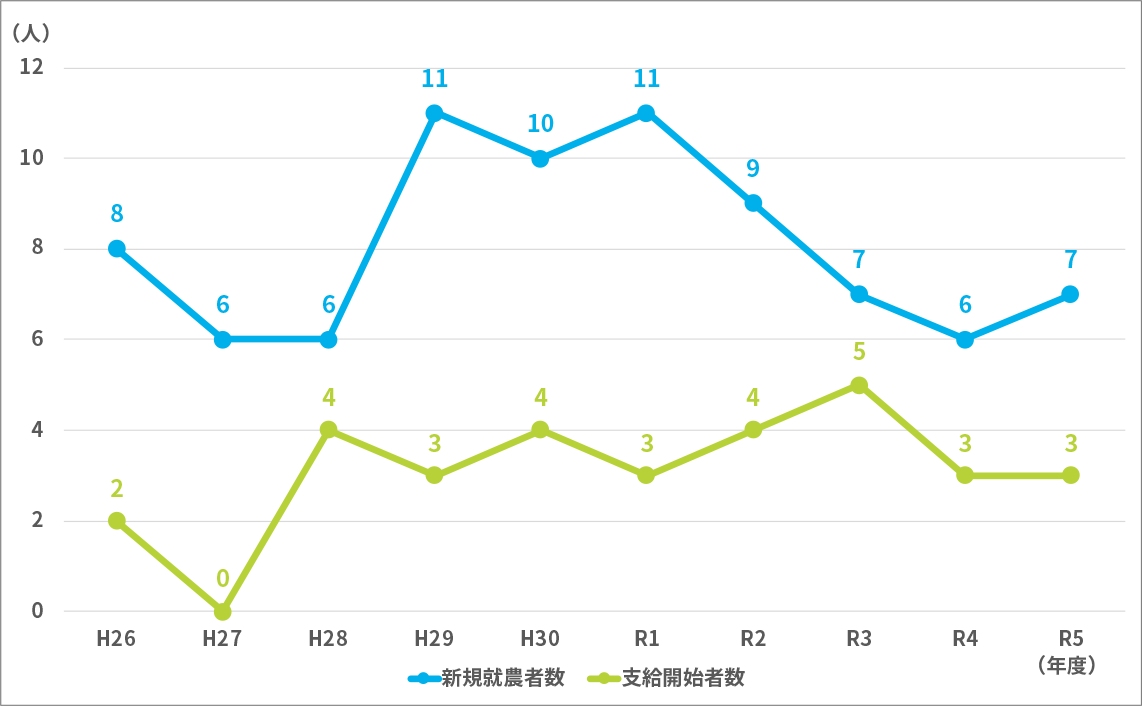

下図は各年に新規就農した人数と、就農後に国の支援制度の給付を開始した人数を表しています。

また、支援センターの開設以来、令和3年度までに合計68人が新規就農をしています。就農にあたっては、国の事業( 国の給付金HP )のほか、厚木市より就農当初に新規就農支度金が受け取れ、就農後の定着を促進しています。( 新規就農支度金HP)

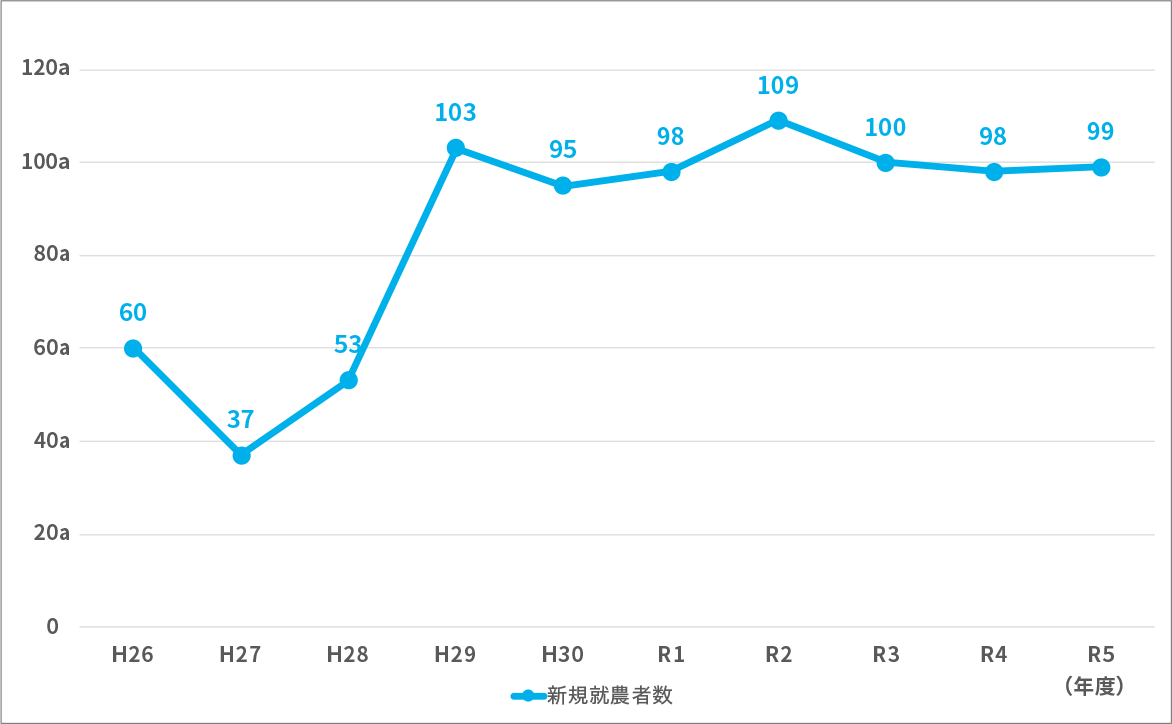

耕作放棄地や遊休農地を農地として再生

厚木市内にある耕作放棄地を市の事業を活用し農地として再生しています。再生した農地は新規就農者や地域の担い手へ利用集積を推進し、耕作面積の増加と耕作放棄地の減少に努めています。

厚木市耕作放棄地再生利用事業費補助金交付要綱は コチラ

厚木市耕作放棄地再生利用事業費補助金交付要綱は コチラ

農林業センサスにも取り組み結果が

2020年農林業センサスが2021年に公表されました。農林業センサスは5年ごとに調査し公表されています。前回の2015年と比較すると、「経営耕地面積」の項目では神奈川県全体が減少する中、厚木市は増減率0.0%となっています。これは支援センターの取組の結果、多数の新規就農者が農業経営を開始し、営農し続けていることが一因ではないかと思われます。

厚木市の農林業センサスは コチラ

厚木市の農林業センサスは コチラ

JAあつぎキャベツ出荷組合を設立

新たな販売を新規組織で取り組む

平成26年に設立された厚木市都市農業支援センターには、新規就農希望者が多く相談に訪れ、次第に本格的に新規就農者が増えました。厚木市にはJAあつぎ農産物直売所「夢未市」や「グリーンセンター」があり、直売を収入の基軸としつつも、就農当初は直売だけでは安定した収入を得ることが難しく、安定した収入が求められていました。そのような中、平成28年に当センターが主導となり、共同で大量に出荷する販売が始まりました。

順調に拡大したことから、令和元年、農外新規就農者10人が中心となり、「JAあつぎキャベツ出荷組合」が設立されました。コストを下げるために共同で育苗を行うほか、品質を高めるために互いの畑を巡回して意見交換や技術の共有に努め、研鑽しながら年々進歩し、令和3年には「日本農業賞」を受賞しました。

スーパーや市場、加工業者など多様な販路を拡大しながら組合の規模は拡大しています。

農業に真剣に向き合い、就農を希望する人は是非、厚木市都市農業支援センターへ相談してください。

順調に拡大したことから、令和元年、農外新規就農者10人が中心となり、「JAあつぎキャベツ出荷組合」が設立されました。コストを下げるために共同で育苗を行うほか、品質を高めるために互いの畑を巡回して意見交換や技術の共有に努め、研鑽しながら年々進歩し、令和3年には「日本農業賞」を受賞しました。

スーパーや市場、加工業者など多様な販路を拡大しながら組合の規模は拡大しています。

農業に真剣に向き合い、就農を希望する人は是非、厚木市都市農業支援センターへ相談してください。

小麦と大豆の6次化

耕作放棄地対策として大豆や小麦を栽培

厚木市では、担い手不足や鳥獣被害など、さまざまな理由から発生する耕作放棄地・遊休農地の解消が課題となっています。対策の一つとして、JAが土地利用型作物による再生利用を新規就農者に紹介。同時に6次産業化を進め、商品開発・かながわブランドへの登録を行い、農家所得の向上と農業生産の拡大に結び付けています。

かながわブランドの普及

「かながわブランド」とは?

統一の生産・出荷基準を守り、一定の品質を確保するなどの要件を満たしている農林水産物や加工品を「かながわブランド」として登録しています。かなさんの畑|かながわ産品・かながわブランド・地産地消の情報サイトHPへ

厚木市にはたくさんの「かながわブランド」が!

・厚木トマト ・津久井在来大豆 ・あつぎせせらぎ米

・あつぎの梨 ・厚木のぶどう ・あつぎ豚 ・厚木地粉うどん

・あつぎの梨 ・厚木のぶどう ・あつぎ豚 ・厚木地粉うどん

津久井在来大豆の普及

「幻の大豆」と言われる津久井在来大豆が栽培されています。エダマメとして直売出荷をする他、大豆として収穫し市内の学校給食へ出荷されたり、6次化商品の「蒸し大豆」に加工され販売されています。